Физиологически податливая мышца детрузора и компетентный сфинктер уретры необходимы для поддержания функции мочеиспускания и воздержания. Нормальное мочеиспускание имеет фазу накопления и фазу мочеиспускания. Фаза хранения состоит из пассивного наполнения мочевого пузыря, в то время как для мочеиспускания необходима тщательная координация между сокращением детрузора и расслаблением как внешнего, так и внутреннего сфинктеров. Этот сложный процесс мочеиспускания находится под контролем центральной нервной системы, которая координирует деятельность вегетативной и соматической нервных систем, гарантируя нормальное удержание мочи и мочеиспускание.

Прочина возникновения

Считается, что Детрузор-сфинктерная диссинергия возникает из-за неврологических поражений супрасакрального отдела спинного мозга. Поражения могут быть вызваны повреждением спинного мозга (травматическим), миелодисплазией, рассеянным склерозом, врожденными аномалиями, такими как дефекты нервной трубки, расщелина позвоночника и дизрафизм позвоночника, инсультом, инфекциями спинного мозга и поперечным миелитом. Из них травмы спинного мозга, расщелина позвоночника и рассеянный склероз наиболее часто связаны с ДСД.

Дисинергия сфинктера детрузора подразделяется на 3 типа. Тип 1 описывает состояние, при котором первоначально происходит одновременное сокращение детрузора и сужение сфинктера. Когда сокращение детрузора достигает максимума, сфинктер внезапно расслабляется, что приводит к мочеиспусканию. При ДСД 2 типа наружный сфинктер мочеиспускательного канала сокращается спорадически на протяжении всего сокращения детрузора. Диссинергия сфинктера мочевого пузыря 3-го типа характеризуется нарастающим сокращением сфинктера, что приводит к закупорке мочеиспускательного канала на протяжении всего сокращения детрузора.

Эта классификация была упрощена Weld et al. на два типа: непрерывный или прерывистый ДСД. Тип и степень повреждений при повреждении спинного мозга (SCI), по-видимому, коррелируют с конкретным подтипом соответствующей диссинергии детрузорного сфинктера. У пациентов с поражениями на уровне шейки матки вероятность развития ДСД выше, чем у пациентов с поражениями на более низких уровнях спинного мозга. ДСД 1-го типа ассоциируется с пациентами, у которых неврологические поражения являются неполными. Полные неврологические поражения вызывают ДСД 2-го и 3-го типов.

Распространенность

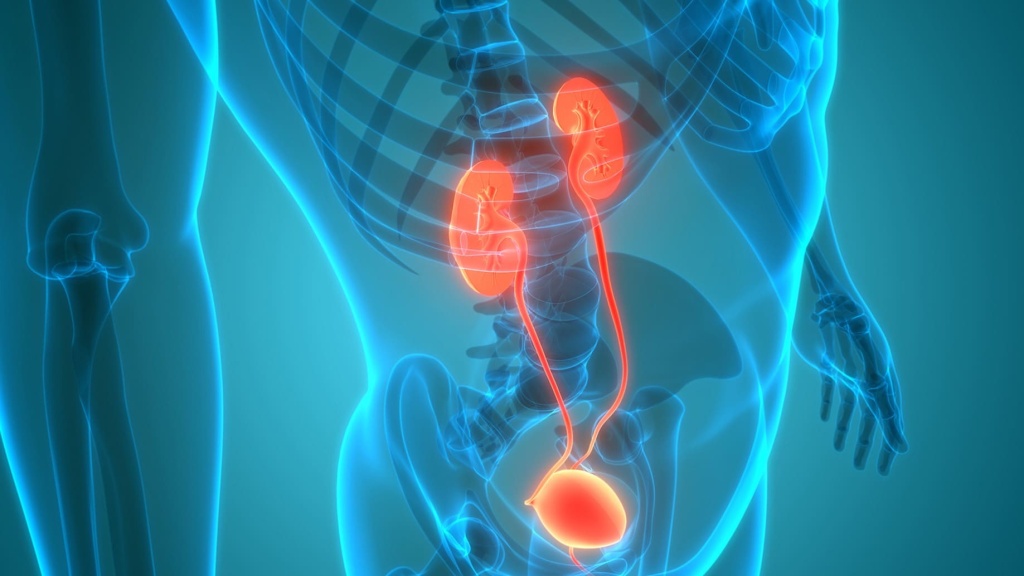

Точная частота возникновения ДСД неизвестна, хотя она может возникать практически при любом значимом неврологическом заболевании. Повреждение спинного мозга составляет значительную часть всех случаев нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Травмы спинного мозга обычно поражают более молодые возрастные группы со значительным преобладанием мужчин. Дисинергия сфинктера детрузора присутствует у 75% пациентов с супрасакральными повреждениями спинного мозга. Около 35% всех пациентов с рассеянным склерозом продемонстрируют ДСД при уродинамическом исследовании, и до половины всех младенцев с расщелиной позвоночника также будут иметь это заболевание.

Биологические проявления

На этапе накопления моча удерживается в мочевом пузыре за счет тонуса комплексов сфинктеров. Внутренний сфинктер мочевого пузыря, удлинение тригонометрической мышцы / детрузора, окружает шейку мочевого пузыря. Когда мочевой пузырь наполняется мочой, симпатическая активация сокращает внутренний сфинктер и закрывает шейку мочевого пузыря. Однако внешний сфинктер - это мышца, которая находится под произвольным контролем и расположена более дистально, чем внутренний сфинктер. Внешний сфинктер мочевого пузыря (EUS) функционирует под контролем срамных нервных волокон и расположен в ядре Onuf между S2 иS4.

Во время хранения мочи давление в проксимальном отделе уретры должно превышать давление внутри мочевого пузыря, чтобы обеспечить удержание. Во время наполнения мочевого пузыря давление в уретре прогрессивно возрастает за счет стимуляции внутреннего и внешнего сфинктеров через гипогастральный и срамной нерв соответственно. Это известно как “защитный рефлекс”. Когда возникает позыв к мочеиспусканию, торможение со стороны среднего мозга и префронтальной коры уменьшается, а защитный рефлекс подавляется понтийским центром мочеиспускания через спинобульбоспинальные пути. Происходит торможение симпатической нервной системы, уменьшение стимуляции ядра Onuf и срамного нерва, вызывая расслабление мышцы внешнего сфинктера, что приводит к снижению давления в уретре. Затем происходит мочеиспускание с активацией парасимпатической нервной системы (S2–S4). Однако при ДСД детрузор сокращается при закрытом выходе из мочевого пузыря, поскольку происходит непроизвольное сокращение сфинктера мочевыделения. Патофизиологически это, вероятно, происходит из-за нарушения работы спинобульбоспинального тракта между понтийским комплексом мочеиспускания и ядром Onuf, что приводит к увеличению давления закрытия уретры во время сокращений детрузора.

Гидронефроз и ухудшение состояния почек были связаны с устойчивым повышением давления в детрузоре более чем на 40 см воды. Это представляет собой повышенное давление в точке утечки из детрузора, которое часто встречается при ДСД, особенно при непрерывном типе. Возможность прогрессирующего повреждения почек и почечной недостаточности является важной причиной для правильной диагностики и лечения этого состояния.

Также может существовать связь между ДСД и автономной дисрефлексией, но это было трудно задокументировать, поскольку диагностика этих двух состояний не была стандартизирована.

Диагностика и оценка

Пациенты с ДСД обычно жалуются на симптомы нижних отделов мочевыводящих путей (СНМП), часто жалуясь на проблемы с мочеиспусканием и / или хранением. Симптомы обычно включают хроническую задержку мочи, прерывистое мочеиспускание и нерегулярное мочеиспускание небольшого объема или недержание мочи без сопутствующего позыва к мочеиспусканию (рефлекторное недержание). Неврологические симптомы могут быть преобладающими и на начальном этапе привести к неврологическому обследованию. ДСД может быть обнаружен только при наличии какого-либо неврологического расстройства, затрагивающего центральную нервную систему.

Целью анамнеза и физического обследования является выявление этиологии и характера дисфункции мочевого пузыря, поиск осложнений и оценка изменений в работе кишечника и мочевого пузыря вместе с любыми сопутствующими неврологическими симптомами. Клиницисты должны проводить скрининг на наличие невидимых неврологических заболеваний и исследовать необъяснимые проблемы со зрением, боль в спине или шее, слабость, онемение, дизестезию и необъяснимые симптомы со стороны мочевыводящих путей или кишечника. Необходимо провести обследование брюшной полости, чтобы выявить прощупываемый мочевой пузырь, остатки кала, болезненность и следы перенесенных операций. Осмотрите гениталии на предмет любой патологии и раздражения кожи. Следует провести пальцевое ректальное исследование, чтобы оценить тонус анального отверстия в покое, а также во время произвольного сокращения. Следует отметить ощущение промежности и различные другие рефлексы промежности.

Конечной целью обследования является постановка точного диагноза характера дисфункции мочевого пузыря и выявление основной причины, а также любых сопутствующих осложнений. Общий подход к диагностике начинается с базового исследования симптомов нижних мочевыводящих путей, чтобы исключить общие причины. При подозрении на ИМП следует провести посев мочи и определить чувствительность. Помимо электролитов в сыворотке крови, следует также измерять уровень мочевины и креатинина. 24-часовой дневник мочеиспускания поможет охарактеризовать дисфункцию мочеиспускания. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография (КТ) могут быть полезны для оценки гидронефроза, рефлюкса, мочевых камней и объема остаточной мочи после опорожнения, хотя конкретно они не помогут диагностировать ДСД.

Диагноз ДСД ставится с помощью уродинамического исследования с рентгеноскопией или без нее с помощью электромиографии (ЭМГ), цистоуретрограммы мочеиспускания, видеоуродинамики или измерения профиля давления в уретре. Часто рекомендуется цистоскопия, чтобы исключить любые стриктуры уретры, которые могут повлиять на результаты исследований. Диагностика ДСД с помощью электромиографии требует выявления повышенной активности сфинктера ЭМГ во время сокращения детрузора при отсутствии маневров Вальсальвы или Креде. Типичные результаты цистоуретрограммы при мочеиспускании включают закрытую шейку мочевого пузыря во время наполнения с последующим расширением шейки мочевого пузыря и проксимального отдела уретры до уровня наружного сфинктера мочевого пузыря во время мочеиспускания.

О ДСД может свидетельствовать обнаружение плато давления в детрузоре при мочеиспускании, но само по себе это не является диагностическим без подтверждения.

Давление в уретре используется в качестве дополнительного инструмента для диагностики ДСД. Французский уродинамический катетер 7 с независимыми датчиками давления в мочевом пузыре и уретре устанавливается вместе с датчиками давления в уретре в точке максимального давления в сфинктере в проксимальном отделе уретры. Затем ДСД определяется как резкое повышение давления в уретре более чем на 20 см воды во время или непосредственно перед добровольным или непроизвольным сокращением детрузора.

Терапия нейрогенной дисфункции мочевого пузыря

Во-первых, врачи и пациенты должны договориться об основных целях лечения, прежде чем начинать терапию. Защита функции почек, повышение безопасности пациента и оптимизация качества жизни - вот три типичные цели, которые должны быть приоритетными. В целом, конкретными целями начала лечения ДСД являются обеспечение адекватного хранения и опорожнения мочевого пузыря без высокого внутрипузырного давления, сохранение верхних мочевыводящих путей, борьба с инфекциями и достижение социальной приемлемости. После начала лечения пациентам следует проводить частые клинические обследования и повторные уродинамические исследования для оценки эффективности продолжения лечения. Просвещение пациента и членов его семьи путем предоставления им четкого базового понимания анатомии и физиологии заболевания может значительно помочь в улучшении результатов.

ДСД 1 типа обычно лечится консервативно (осторожное ожидание), за исключением тех пациентов, которые осложняются гидронефрозом, потерей коркового вещества почек, пузырно-мочеточниковым рефлюксом или автономной дисрефлексией. ДСД 2 и 3 типов следует лечить при постановке диагноза, чтобы избежать осложнений.

Фармакотерапия сама по себе играет относительно ограниченную роль в лечении ДСД. Альфа-адреноблокаторы, такие как тамсулозин, показали некоторую активность в снижении остаточных объемов после опорожнения и увеличении объема мочеиспускания. Диазепам также применялся отдельно или вместе с альфа-адреноблокаторами, и хотя имеются отдельные сообщения о разумном успехе, контролируемых исследований, оправдывающих его применение, не проводилось. Пероральный баклофен уже давно используется при спастичности скелетных мышц, но он плохо проникает через гематоэнцефалический барьер и поэтому оказывает незначительное влияние на ДСД, если не выполняется прямое интратекальное введение. Было показано, что это хорошо помогает при ДСД, хотя долгосрочных или рандомизированных исследований не проводилось, а интратекальное родоразрешение является трудоемким и инвазивным.

Также были опробованы другие виды фармакотерапии, включая доноры оксида азота (глицерилтринитрат), бензодиазепины и дантролен натрия, но в настоящее время ни один из них не рекомендован. Внутрипузырное введение оксибутинина также использовалось при ДСД. Теоретически это уменьшило бы свободные сокращения при одновременном увеличении емкости мочевого пузыря. В настоящее время недостаточно клинических данных или испытаний для поддержки его применения внутрипузырно, хотя при пероральном приеме он, по-видимому, является полезным дополнением.

Сакральная нейромодуляция может быть очень полезной при лечении ДСД, хотя рандомизированные и долгосрочные исследования отсутствуют. По-видимому, он способен улучшать функцию мочевого пузыря при одновременном снижении среднего давления мочеиспускания в детрузоре и предотвращает развитие диссинергии сфинктера детрузора у некоторых экспериментальных моделей животных с повреждением спинного мозга.

Чистая прерывистая самокатетеризация (CISC) в оптимальном сочетании с антимускариновыми препаратами, необходимыми для уменьшения сокращений и давления детрузора, является наиболее успешным и широко используемым методом лечения ДСД. Но этот метод может подходить не всем пациентам. Лечение CISC позволяет опорожнить мочевой пузырь, несмотря на дисинергический сфинктер, в то время как антимускариновая терапия снижает давление в детрузоре и сводит к минимуму сокращения. Побочные эффекты антимускариновых препаратов включают сухость в глазах, во рту, запор, тошноту, головную боль и когнитивные эффекты. Ультразвуковое исследование почек может быть использовано для отслеживания эффективности лечения в уменьшении гидронефроза. Постоянные катетеры, особенно надлобковые трубки, рекомендуются, когда пациенты не в состоянии провести самостоятельную катетеризацию.

Существует три метода самостоятельной катетеризации. "Чистый" метод обычно используется дома, в то время как два других метода в основном используются в больницах, домах престарелых и реабилитационных центрах на ранних стадиях лечения. Затем пациентов обучают технике clean. Ни одно лечение не обходится без осложнений. При выполнении без должного ухода, внимания и ловкости рук самостоятельная катетеризация сопряжена с риском повреждения уретры, а также с постоянно присутствующим риском инфекции.

Когда консервативные методы лечения не помогают, инъекции ботулинического токсина в уретру или мочевой пузырь, по-видимому, являются разумной первичной стратегией лечения. Ботулинический токсин расщепляет синаптосомно-ассоциированные белки, которые обычно перемещают эти пузырьки к пресинаптической мембране, что приводит к ингибированию высвобождения ацетилхолина. Введение ботулинического токсина вызывает вялый паралич пораженной мышцы. При введении непосредственно в мышцу сфинктера, либо цистоскопически, либо с помощью трансперинеального ультразвукового исследования, лечение оказывается эффективным и, по сообщениям, длится от 2 до 13 месяцев. Методика включает от 2 до 4 инъекций в дорсальную часть сфинктера между положениями 9, 12 и 3 часа с использованием в общей сложности 100 единиц ботулинического токсина A. Хотя действие токсина может занять от 24 до 48 часов, его связывание с пресинаптической мембраной необратимо и приводит к длительному параличу.

Исторически стандартным методом лечения была наружная сфинктеротомия (терапевтическое разрушение наружного сфинктера в положении "12 часов"), но это может быть связано со значительными осложнениями, такими как неконтролируемое недержание мочи, рецидивирующие инфекции и эпидидимит, камни, дивертикулы уретры, стеноз шейки мочевого пузыря, стриктуры, кровотечения, эректильная дисфункция, стойкий гидронефроз и рецидивирующий эпидидимит. Минимально инвазивные методы, такие как баллонная дилатация и уретральные стенты (временные и постоянные), кажутся безопасными и эффективными, но отсутствуют долгосрочные данные. Одним из очевидных преимуществ уретрального стента является потенциальная обратимость, но он может мигрировать или вызывать обструкцию шейки мочевого пузыря.

Дифференциальная диагностика

Поскольку у пациентов с ДСД наблюдаются симптомы со стороны нижних мочевыводящих путей, перед диагностированием ДСД необходимо исследовать более распространенные причины. Более распространенные причины этих симптомов включают неврогенные причины, такие как непроходимость шейки мочевого пузыря, спастичность наружного сфинктера, шейки мочевого пузыря и стриктуры уретры, дисфункциональное мочеиспускание и псевдодиссинергия. Псевдодиссинергия - это наличие сокращения внешнего сфинктера мочеиспускательного канала, возникающего во время мочеиспускания, которое может быть легко ошибочно истолковано как ДСД. Причины псевдодиссинергии включают напряжение живота при применении Вальсальвы, болевую реакцию или попытку заблокировать сокращение детрузора.

Прогноз

Дисинергия сфинктера детрузора приводит к повышению давления в мочевом пузыре, что приводит к эффектам почечного рефлюкса, повреждению мочевого пузыря и различным типам дисфункционального мочеиспускания. До 50% пациентов с ДСД страдают осложнениями, если не проводится вмешательство. Метаанализ выявил разную частоту успеха при различных методах лечения: инъекции ботулина А во внешний сфинктер (сообщалось об уровне успеха от 64% до 100%) или в мочевой пузырь (от 44% до 76%), уретральные стенты (от 9% до 91%), сфинктеротомия (от 48% до 85%), трансуретральный разрез шейки мочевого пузыря (82%), фармакологическая терапия (от 44% до 76%) и сакральная нейромодуляция (60%).

Осложнения

До 50% пациентов с нелеченной дисинергией сфинктера детрузора (ДСД) могут развить серьезные урологические осложнения, которые гораздо реже встречаются у женщин из-за более низкого давления на детрузор по сравнению с мужчинами с ДСД. При отсутствии лечения ДСД может привести к инфекции мочевыводящих путей / уросепсису, пузырно-мочеточниковому рефлюксу, гидронефрозу, ухудшению состояния верхних мочевыводящих путей, почечной недостаточности, мочекаменной болезни и повреждению мочевого пузыря. Кроме того, пациенты также могут страдать от осложнений в результате полученного лечения.

Помочь Вам готовы более 50 опытных специалистов центра «Эмпатия». Получить эффективную помощь наших психиатров, психотерапевтов, психологов и эндокринолога можно на очном приёме в Москве и Реутове, а также в формате онлайн-консультации в любой точке мира. Отметим, что выписка рецептов по итогам онлайн-приёма возможна!